Cos’è l’oscilloscopio, come funziona e tipologie di oscilloscopi: analogico, digitale, LCD, USB

L’oscilloscopio rappresenta uno degli strumenti più versatili e fondamentali nell’arsenale di un ingegnere o di un tecnico elettronico, agendo come una “finestra” visiva sul comportamento dei segnali elettrici nel dominio del tempo.

Il percorso storico dell’oscilloscopio è segnato da un’evoluzione radicale, che ha visto il passaggio dal meccanismo interamente fisico e analogico del tubo a raggi catodici (CRT) a un’architettura completamente digitale. Sebbene i principi di base, come la visualizzazione dell’andamento temporale, rimangano invariati, le metodologie di acquisizione, elaborazione e analisi dei dati sono profondamente cambiate. Questa analisi comparativa fornisce il contesto per comprendere come le innovazioni digitali abbiano trasformato l’oscilloscopio da un semplice strumento di visualizzazione a una potente piattaforma di analisi multifunzione.

Sezione I: L’Anima Analogica: Il Tubo a Raggi Catodici (CRT)

1.1 Architettura e Funzionamento del Cannone Elettronico

Il cuore pulsante dell’oscilloscopio analogico è il tubo a raggi catodici (CRT), un dispositivo termoelettronico a vuoto spinto progettato per generare, accelerare e deflettere un fascio di elettroni su uno schermo fluorescente. Il meccanismo di base per la produzione del fascio di elettroni, noto come raggio catodico, si basa sul principio dell’emissione termoionica. Un filamento, riscaldato a temperature tra gli 800 e i 1000°C, induce il catodo, un cilindro di nickel rivestito di ossidi di bario e stronzio, a emettere elettroni liberi.

Il controllo e la formazione del fascio sono gestiti da una serie di elettrodi. Gli elettroni emessi vengono inizialmente accelerati verso l’anodo per mezzo di un generatore di tensione continua (Ua) che crea un campo elettrico tra anodo e catodo. Il fascio viene poi convogliato e focalizzato da una griglia cilindrica, nota anche come cilindro di Wehnelt. La griglia, mantenuta a un potenziale più negativo rispetto al catodo, ha una duplice funzione: respinge gli elettroni non allineati con il foro centrale e, attraverso la regolazione del suo potenziale, modula il flusso di elettroni e quindi l’intensità luminosa del punto sullo schermo.

La messa a fuoco finale del punto luminoso viene affinata tramite il comando frontale FOCUS, che agisce sugli elettrodi di focalizzazione.

Un problema tecnico intrinseco al funzionamento del CRT è l’accumulo di carica negativa sullo schermo fluorescente, che tende a respingere gli elettroni in arrivo, causando una perdita di luminosità e la formazione di macchie. Per mitigare questo effetto, la superficie interna del tubo è rivestita con un sottile strato di metallizzazione che, essendo messo a potenziale positivo, serve a catturare gli elettroni in arrivo, mantenendo la neutralità elettrica dello schermo e assicurando una visualizzazione stabile e uniforme.

1.2 I Sistemi di Deflessione e la Base dei Tempi

Una volta focalizzato, il raggio di elettroni attraversa due coppie di placche di deflessione mutuamente ortogonali. Il segnale da visualizzare viene applicato alle placche di deflessione verticale (asse Y), creando un campo elettrico che imprime agli elettroni un’accelerazione $a_y$ nella direzione verticale. La deflessione risultante (D) è direttamente proporzionale alla tensione applicata (Uy), a condizione che le sue variazioni siano lente rispetto al tempo di transito degli elettroni tra le placche. Tuttavia, la deflessione dipende anche inversamente dalla tensione di accelerazione (Ua). Pertanto, un aumento della luminosità, ottenuto aumentando Ua, può ridurre la sensibilità verticale dello strumento.

Per tracciare il segnale in funzione del tempo, è necessario che il punto luminoso si muova orizzontalmente a una velocità costante. Questo è il compito della “base dei tempi”, un circuito oscillatore che genera un segnale a dente di sega. La tensione di questo segnale cresce linearmente nel tempo, applicata alle placche di deflessione orizzontale (asse X), forzando il fascio di elettroni a scorrere da sinistra a destra. L’utente può regolare la pendenza di questa rampa tramite il selettore

TIME/DIV (tempo per divisione), che determina il tempo che il punto luminoso impiega per attraversare un quadretto del reticolo sullo schermo. Un circuito di

hold-off gioca un ruolo cruciale in questo processo, introducendo un ritardo dopo la fine di una scansione orizzontale prima che inizi la successiva. Questo ritardo, a volte regolabile, previene la visualizzazione di parti indesiderate del segnale durante il ritorno del raggio a sinistra dello schermo, garantendo un’immagine più stabile e pulita, specialmente per segnali complessi.

Gli oscilloscopi analogici con più canali utilizzano due modalità principali per la visualizzazione simultanea: ALTERNATE e CHOPPED. Nella modalità

ALTERNATE, lo strumento visualizza un canale per un’intera scansione e poi commuta al canale successivo per la scansione successiva. Questa tecnica è ideale per segnali ad alta frequenza (in genere oltre 5 kHz), poiché la persistenza visiva dell’occhio umano fa apparire le due tracce come contemporanee e stabili. Per segnali a bassa frequenza, che rendono visibile l’alternanza, si utilizza la modalità

CHOPPED, dove il segnale di deflessione verticale viene commutato tra i canali in rapida successione durante una singola scansione orizzontale, visualizzando piccoli “pezzi” di ciascun segnale contemporaneamente. Questo assicura che entrambi i segnali siano visibili anche a tempi di scansione lenti.

1.3 Il Circuito di Sincronismo e Trigger Analogico

Il “trigger” è il meccanismo che blocca l’immagine del segnale sullo schermo, impedendole di scorrere e garantendo che ogni nuova scansione orizzontale inizi nello stesso punto della forma d’onda. A differenza degli oscilloscopi digitali, dove il trigger gestisce la memoria di acquisizione, nel modello analogico l’evento di trigger avvia direttamente la rampa di scansione orizzontale.

Il generatore di trigger analogico è costituito da diversi blocchi chiave. Il segnale d’ingresso viene elaborato da un

trigger di Schmitt (o blocco squadratore), che produce un’uscita logica (alto o basso) in base al fatto che il segnale superi una soglia di tensione predefinita. Un derivatore genera poi impulsi positivi e negativi in corrispondenza dei fronti di salita e discesa del segnale. Infine, un tosatore elimina gli impulsi indesiderati, fornendo l’impulso di trigger finale che, una volta inviato al circuito della base dei tempi, avvia la scansione.

I controlli di base del trigger, LEVEL e SLOPE, sono fondamentali per definire la condizione di sincronizzazione. La manopola LEVEL imposta la tensione di soglia che il segnale deve attraversare per attivare il trigger, mentre il selettore SLOPE permette di scegliere se il trigger debba avvenire sul fronte di salita (pendenza positiva) o su quello di discesa (pendenza negativa).

Gli oscilloscopi offrono tipicamente tre modalità di trigger:

AUTO: La scansione si avvia automaticamente anche in assenza di un segnale di trigger valido. Questo garantisce la visualizzazione di una traccia (una linea orizzontale in assenza di segnale), utile per la regolazione.NORM: La scansione avviene solo quando si verifica un evento di trigger valido. In assenza di un segnale che soddisfi le condizioni impostate, la traccia scompare dallo schermo.SINGLE: La scansione si avvia una sola volta al verificarsi del primo evento di trigger. Dopo l’acquisizione, la traccia rimane congelata sullo schermo, permettendo l’analisi di eventi singoli o non ripetitivi.

Sezione II: La trasformazione da Oscilloscopio analogico ad Oscilloscopio digitale

2.1 L’Architettura di Acquisizione Digitale

L’avvento dell’elettronica digitale ha rivoluzionato l’oscilloscopio, trasformandolo da uno strumento di pura visualizzazione a un sistema di elaborazione dati. Un oscilloscopio digitale a memoria (DSO) si basa su un’architettura di elaborazione seriale. Il segnale analogico in ingresso viene prima elaborato da un amplificatore verticale, quindi un convertitore analogico-digitale (ADC) lo campiona a intervalli di tempo discreti e lo converte in una serie di valori binari, noti come punti campione. Questi punti sono memorizzati in una memoria di acquisizione, da cui un microprocessore li preleva per l’elaborazione, la visualizzazione e l’analisi.

Il ruolo del trigger digitale è radicalmente diverso da quello analogico. Invece di avviare un processo di scansione, il trigger digitale è un meccanismo che identifica un evento specifico (ad esempio, il superamento di un certo livello di tensione su un fronte di salita) e marca il punto corrispondente nella memoria di acquisizione. Dato che l’acquisizione è un processo continuo in una memoria circolare, il sistema può visualizzare non solo i campioni acquisiti dopo l’evento di trigger, ma anche quelli acquisiti prima del trigger stesso. Questa capacità di

pre-trigger è una delle più significative differenze tra le architetture digitali e analogiche.

La possibilità di visualizzare un segnale prima che l’evento di trigger si verifichi è cruciale per la diagnosi di problemi in sistemi complessi. Eventi transitori o “glitch” che appaiono e scompaiono rapidamente, o fenomeni che avvengono immediatamente prima di una condizione di guasto, possono essere catturati e analizzati a fondo. Un’altra caratteristica intrinseca del trigger digitale è la sua capacità di catturare

eventi singoli (single-shot events). A differenza di un oscilloscopio analogico, che non può mantenere una traccia statica per un periodo prolungato, un DSO memorizza i dati acquisiti e li può visualizzare per tutto il tempo necessario, anche dopo che l’evento è terminato.

2.2 Parametri di Prestazione Essenziali

Le prestazioni di un oscilloscopio digitale sono definite da un insieme di specifiche tecniche interconnesse.

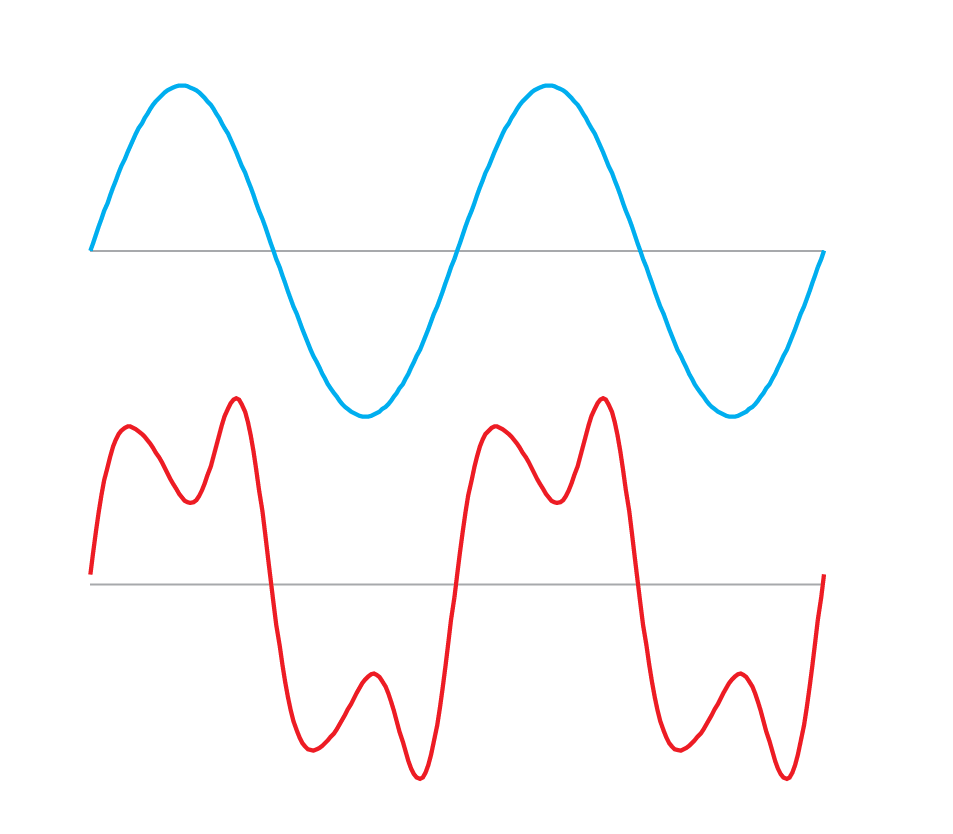

- Larghezza di Banda (Bandwidth): Questo parametro, espresso in Hertz, rappresenta l’estensione dello spettro di frequenze che lo strumento è in grado di misurare. La specifica comune è la frequenza a cui l’ampiezza di un segnale sinusoidale viene attenuata di 3 dB (corrispondente a circa il 30% della tensione del segnale originale). È importante sottolineare che un segnale alla frequenza di banda passante è già significativamente degradato in ampiezza, e quindi la banda passante dello strumento dovrebbe essere scelta in modo da essere da 3 a 5 volte superiore alla frequenza del segnale più veloce da misurare.

- Frequenza di Campionamento (Sample Rate): Misurata in campioni al secondo (S/s), indica la velocità con cui l’ADC acquisisce i campioni dal segnale in ingresso. La scelta di una frequenza di campionamento adeguata è governata dal Teorema di Nyquist-Shannon, il quale stabilisce che per ricostruire in modo fedele un segnale, la sua frequenza di campionamento (

$f_s$) deve essere almeno il doppio della frequenza massima contenuta nel segnale ($f_{max}$) ($f_s >= 2f_{max}$). Se la frequenza del segnale supera la frequenza di Nyquist ($f_s/2$), si verifica il fenomeno dell’aliasing, in cui la forma d’onda ricostruita ha una frequenza apparente inferiore a quella reale. Una vivida analogia di questo fenomeno è l’effetto “wagon wheel” nelle riprese cinematografiche, dove le ruote di un veicolo in movimento sembrano girare lentamente o all’indietro a causa di una frequenza di campionamento (fotogrammi al secondo) inferiore alla velocità di rotazione. - Risoluzione Verticale (Vertical Resolution): Questo parametro, misurato in bit, determina il numero di livelli di tensione discreti che l’ADC può rappresentare. Il numero totale di livelli unici (

$N$) è calcolato dalla formula$N = 2^n$, dove$n$è il numero di bit. Un oscilloscopio con una risoluzione a 8 bit, ad esempio, può discriminare 256 livelli di tensione. Un modello a 12 bit, invece, può distinguere 4.096 livelli, offrendo una precisione 16 volte superiore, cruciale per l’osservazione di piccole variazioni di segnale su segnali con ampie escursioni o con una forte componente continua. La tabella seguente illustra il rapporto tra risoluzione in bit e il numero di livelli di quantizzazione.

Tabella 1: Confronto della Risoluzione Verticale degli ADC

| Risoluzione ADC (bit) | Livelli di Tensione Discreti (2n) | Esempio (per intervallo di 10V) | Variazione Minima Rilevabile |

| 8 | 256 | 10V/256 | 39.06 mV |

| 10 | 1,024 | 10V/1,024 | 9.77 mV |

| 12 | 4,096 | 10V/4,096 | 2.44 mV |

| 16 | 65,536 | 10V/65,536 | 0.15 mV |

Prospettive Future: come evolveranno ulteriormente gli oscilloscopi

L’analisi tecnica condotta evidenzia che l’oscilloscopio si è evoluto da un semplice strumento di visualizzazione analogica a una sofisticata piattaforma di analisi digitale. Il passaggio dall’architettura seriale del DSO (Digital Storage Oscilloscope), che ha introdotto la memorizzazione del segnale e il pre-trigger, ha aperto la strada a strumenti più avanzati come i DPO (Digital Phosphor Oscilloscope) e gli MSO (Mixed Signal Oscilloscope). I

DPO utilizzano un’architettura di elaborazione parallela per acquisire forme d’onda a velocità estremamente elevate, permettendo la visualizzazione in tempo reale di eventi transitori rari con gradazione di intensità. Gli

MSO combinano canali analogici e digitali, rendendoli ideali per il debugging di sistemi che integrano componenti sia analogici che digitali, come i microcontrollori.

La scelta di un oscilloscopio deve essere guidata da un’attenta valutazione delle specifiche in relazione all’applicazione, con la larghezza di banda e la frequenza di campionamento che si confermano i parametri più importanti. Il presente rapporto ha dimostrato che parametri apparentemente secondari come la profondità di memoria, la risoluzione verticale e, in modo cruciale, le caratteristiche della sonda, influenzano in modo determinante la fedeltà e l’accuratezza delle misurazioni. L’oscilloscopio e la sonda devono essere considerati un unico sistema di misura, dove il carico resistivo, capacitivo e induttivo della sonda può degradare il segnale, specialmente ad alte frequenze.

Tabella 3: Confronto Architettonico dei Tipi di Oscilloscopi Digitali

| Categoria | Architettura di Base | Velocità di Cattura | Visualizzazione | Canali | Applicazioni Tipiche |

| DSO (Digital Storage Oscilloscope) | Elaborazione seriale | Media | No gradazione di intensità | Solo analogici | Acquisizione eventi singoli, debugging generico |

| DPO (Digital Phosphor Oscilloscope) | Elaborazione parallela (ASIC) | Molto alta | Gradazione di intensità in tempo reale | Solo analogici | Rilevamento di glitch e segnali intermittenti |

| MSO (Mixed Signal Oscilloscope) | Elaborazione seriale/parallela | Varia | Dipende dall’implementazione | Analogici e digitali | Debugging di sistemi embedded, analisi bus |

L’evoluzione futura dell’oscilloscopio si orienta verso una maggiore integrazione di funzionalità di analisi. Gli strumenti moderni non si limitano più a visualizzare i segnali nel dominio del tempo, ma offrono strumenti integrati per l’analisi spettrale (FFT), la decodifica di bus di comunicazione, e l’analisi avanzata del jitter, trasformandosi in piattaforme complete per il collaudo e la ricerca, capaci di affrontare le sfide dell’ingegneria del futuro.